この度、北九州市教職員組合において講演を行うことが決まりましたので、お知らせいたします。

日時:9月16日(土)13:30~

場所:小倉リーセントホテル

組合員の方でなくても参加可能とのことです。

宜しくお願い致します。

〜教員の長時間労働に歯止めをかけたい〜

この度、北九州市教職員組合において講演を行うことが決まりましたので、お知らせいたします。

日時:9月16日(土)13:30~

場所:小倉リーセントホテル

組合員の方でなくても参加可能とのことです。

宜しくお願い致します。

「第二次訴訟」では私の裁判で認定された枠組みが活用できます。部活指導等で時間外労働が長い中高の教員が原告となった場合、違法性が認められる可能性が充分にあるのではないかと考えています。

集団訴訟を起こすことを通じ、一緒に私たち教員の働き方の問題を考えていきませんか。私たちの働き方はどう考えても法律違反に当たると思います。未来に携わっていく教員の労働環境をより良くしていきませんか。一人一人の思いを裁判で伝えていきませんか。

上記の通り、先月、お伝えしていた「第二次教員超勤訴訟」の募集について、詳細が決まりましたので、以下のとおり、お伝えいたします。

ご応募は、こちらのページよりお願いいたします。

たくさんのご応募お待ちしております。

お問い合わせ:1214.cfs@gmail.com

「教員の1日8時間労働の実現を」残業代裁判を起こした田中まさおさんが進める“働き方改革”とは (フムフムニュースのリンクにとびます)

今日は、先日の記者会見でも話したことを書きたいと思います。

判決を受けて、文部科学省に尋ねたいことです。

教員の長時間労働の事実は確かです。

月に60時間の残業を行なっている事実が確かに存在します。しかもこれは私だけではありません。日本の多くの教員に60時間を超える時間外勤務の事実があるのです。これを労働と考えないで自主的なものとしているのが日本の公立学校教員の置かれた立場です。

月額1万円の教職調整額を出して、月に45時間働かせても問題なし。月に60時間働かせたら少し多いかな…。月に80時間働かせたら注意が必要。たとえ月に100時間を超えて働かせても管理者責任はなし。時間外勤務があっても無いことにする言い訳が通用してしまうのが日本の教員の労働環境です。

私が言いたいことは、給特法が残業代の支給を無しにして、超勤4項目以外は命じられないとした意味は何だったのか、ということです。

改めて文科省に問いたい。教員の長時間労働を自主的なものとして良いのでしょうか?

次に、教材研究・授業準備についてです。

判決では、授業準備が5分という判決が出されました。授業をするにあたって、あらかじめ教える内容を把握するための教材研究は労働時間として認められませんでした。ここで判決は確定しました。

文科省は判決と同様に、教材研究の時間はゼロ、5分の授業準備で充分としているのでしょうか?

また、もし必要としているのならば勤務時間内のどの時間帯で行うことを求めているのでしょうか?

小学校では児童の学校滞在時間が午前8時より午後4時まで約8時間にわたります。教員の勤務時間は7時間45分です。教員が授業をするために行う教材研究を自主的・自律的勤務とするのでしょうか。文科省のはっきりとした答えを知りたいです。

最後に、判決結果を踏まえた教員の働き方についてです。

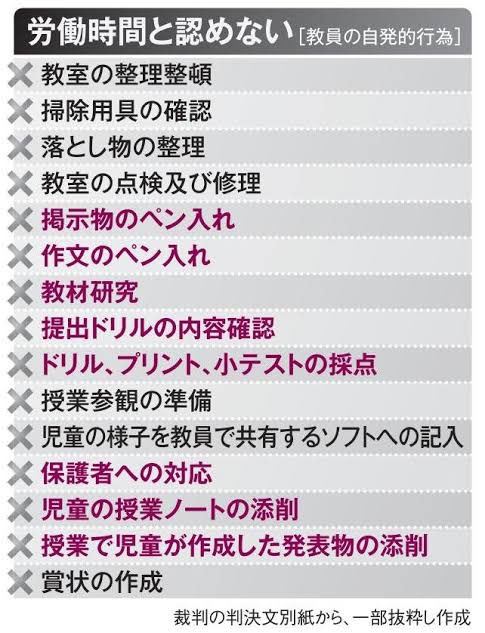

下記は判決により、教員の労働時間として認められなかった15の仕事(教員の本来的業務=自発的行為とされた仕事)です。

これらの仕事について、文科省はどのように考えているのでしょうか?

当時は、係争中の案件については答えられないと避けていましたが、判決が確定されましたので、しっかりとした文科省の見解を求めたいです。

先日、最高裁から上告棄却の連絡があり、埼玉教員超勤訴訟の終了しました。

改めて、ここで本訴訟の判決の問題点を書きます。

自立的な職務と指揮命令に基づく職務が日常的に渾然一体になっているため、時間管理が不能であるという判決。高プロ労働者でさえ、労働時間管理義務は課せられています。なぜ教員には労務時間管理義務が課せられていないのでしょうか。私立学校国立付属小学校は勤務時間管理可能で公立学校は渾然一体とする根拠不明が問題です。

原告の超過勤務の認定に対して、時間外勤務を命じることができない超勤4項目以外の仕事であったのかどうかの判断ではなく、校長の職務命令があったかどうかの判断にすり替わってしまっていたことが問題です。

登校指導や朝会時の集合などは明らかに時間外勤務でした。しかも常態化していました。これが国賠法上の違法とならないのが理解できませんし、問題です。

さらに勤務の割り振りが不可能なほど時間外勤務が常態化しているのにもかかわらず、それに対する処置を怠っている行政に問題があります。

360時間の時間外勤務を認定しておきながら、空き時間にできたはずといういきなり判決に問題があります。原告の空き時間については職務専念義務が課せられていました。しかも空き時間についての原告の仕事状況については全く議論されていませんでした。原告の勤務時間内における自身の仕事についての詳しい説明を求められないままに仕事に携わっていた空き時間を判決に利用されたことは遺憾です。

教員の休憩時間についても同様です。原告の休憩時間に児童の指導、会議研修等仕事に携わっていた事実が認められています。しかし、それも全ての勤務時間の合算として処理されて判決が出されています。休憩時間が労基法上の休憩時間として裁判で認められていません。私は、歴史的大問題判決だと思っています。

労働基準法違反に対する判断が、健康や安全確保に限られており、生活時間の確保がおろそかにされているという問題です。

教員の時間外勤務は明らかな事実です。自主的かどうかを判断しているのではなく、法律上の理論ばかりに終始している裁判所の在り方に問題があります。

法律は弱者を保護するために作られているはずです。給特法もそうです。それが強者に利用されている現状を裁判所が理解できていないことに問題があります。

教師の残業代裁判が“第2次訴訟”へ 再起した教員の思い「社会を変えるための公共訴訟として取り組んでいく」(フムフムニュースのリンクにとびます)

小学校教員の残業代裁判、最高裁敗訴の教師を直撃「今後は文部科学省を追及します」

(フムフムニュースのリンクにとびます)

最高裁棄却の連絡を受け、以下のとおり記者会見を行います。

日時:3月27日(月)16時00分~

場所:文部科学省記者会見場

宜しくお願いいたします。

“教員の働きすぎ防止”のためのキーパーソンとは? 先生に残業代を求める裁判を起こした「田中まさお」さんに聞く

(フムフムニュースのリンクにとびます)