4月10日、国会衆議院本会議にて給特法の一部改正案(教職調整額引き上げ等)についての審議が始まりました。その審議を見ての田中まさおの所感を記録しておこうと思います。

審議の前提が間違っている

今回の審議において、政府・文科省は「在校等時間を20時間以内に収める」と繰り返し言っていました。しかし、それ自体がおかしい。本来、時間外勤務はゼロであるべきです。元々の給特法の趣旨からすれば、残業はない前提なのに「20時間に収める」という発想自体がそもそもズレています。だから、教職調整額を1%ずつ引き上げるということ自体、おかしい。

政府・文科省は現場の先生たちの不満は分かっていません。法律違反の状態であること自体も、分かっていません。話が逆戻りしてる印象があります。

2020年、埼玉教員超勤訴訟の判決で裁判所は「給特法は限界にきている」とはっきり言いました。当時の萩生田文科大臣もその判決について記者に聞かれたとき、「給特法が限界に来ている」と言いました。今回はそれに基づいて法改正・廃止すべきなのに、そういう議論にはなっていません。

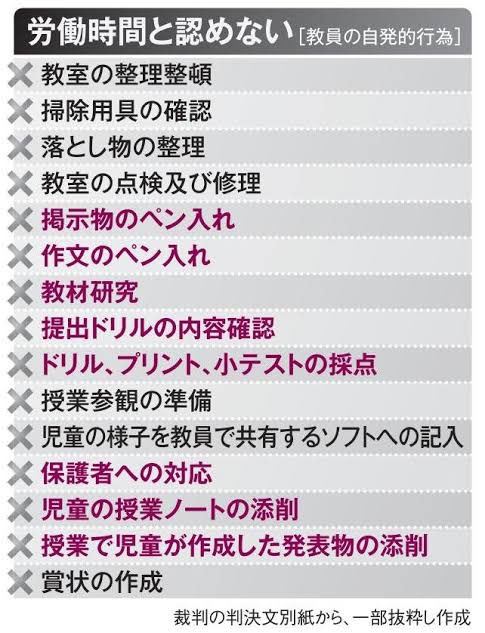

埼玉超勤訴訟の判決では、授業準備など時間外労働が一部認めらました。しかし、今回の国会審議はそれを前提に議論していません。自主的という名のもとに、教員の労働を例外扱いする考え方がまだ根強く残っています。法的には「労働」か「労働でない」かしかないのに、「自主的」という中間領域を勝手に設けてしまっています。

れいわの大石議員は16日の質疑で埼玉超勤訴訟を話題に出し、このことを踏まえた質問をしているように見えました。大石議員は、「教員にも労働基準法が適用されている」と言い、労基法には「労働」と「労働でないもの」しかないから、「自主的労働」なんていうカテゴリーは存在しないと言ったわけです。

一方、政府・文科省をはじめ野党も大石議員以外はそのことから議論を始めないから議論が根本からずれてしまっています。萩生田文科大臣(当時)は、そういった自主的労働の線引き自体を見直すべきと言っていたのに、そのことがなくなってしまっています。

法的に自発的時間(中間領域)なんて存在しない

ですから、本来最初にきちんと議論すべきなのは、「教員に労基法が適用されているかどうか」です。適用除外されているのは37条、つまり残業代の支払いに関する部分だけです。そこから、議論を始めなければなりません。

給特法があるから、教員には残業代が出ません。しかし実際には教員は残業しています。教育委員会は業務命令ではないと言い張っていますが、実質的には残業をしています。それも本来は労働基準法に基づけば、明らかに労働時間です。命令されてなくても業務上必要でやっているなら、それは労働時間です。だから「労働時間」と「非労働時間」、この2つしか労働基準法にはない。「中間領域」なんてないのです。

政府・文科省は「自発的な時間」という「中間領域」の概念を、法律を無視して持ち込んでいます。「中間領域」という概念をでっち上げたのです。今回の審議でも厚労大臣は「中間領域は存在しない」と明言していました。「労働」か「非労働」かのどちらかしかないのです。文科省が「中間領域」をでっち上げたのです。法的にそんなもの存在しないのに。

ただ、私の考えとは異なり給特法が「中間領域」を肯定するものであるなら、もう給特法は廃止するしかないと思います。「中間領域」を無くすには、もうそれしかありません。

教職調整額の引き上げについて

1年1%ずつ引き上げるとのことですが、本当は初年度から「最低でも10%」の教職調整額は必要です。それでも足りないかもしれない。文科省が10%と言ってるのは、そのくらいは出さなければ整合性が取れないからでしょう。

残業4%が8時間なので、10%は20時間分。つまり、20時間分の調整額を出さなければ、残業時間に見合わないということです。石破さんの「20時間」発言は、その10%に基づいたもので、文科省の内部で作られた数字でしょう。

今回は廃案にすべき

今回、調整額を1%ずつ上げて最終的に10%にするという話ですが、それは現状を追認してしまうことになります。だから私は今回の改正案に反対です。3000円程度のために働くなんて馬鹿らしい。今回は否決して、来年しっかり10%にするべきです。

給料が増えるって見方で賛成する人も多いけど、それが本当に教員の働き方改革になるのか、疑問です。認めてしまったら今までの議論が無駄になります。今回は否決して、じっくり本質的な改善に向けた議論をすべきです。今のままならまだ議論できます。

法律が通ったら下手をするとあと10年、様子を見るだけになってしまいます。今回の改正案は、むしろ通さない方がいい。法律が通ることで、変な前提が固定されて次のステップが取りにくくなります。議論を邪魔する存在にさえなります。