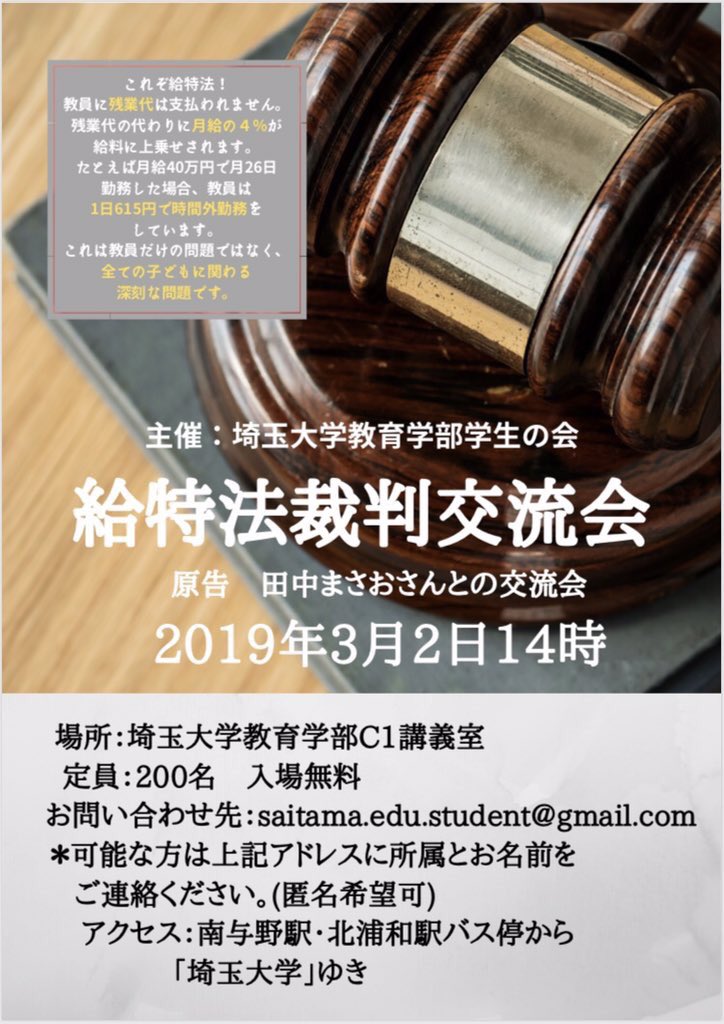

現在、埼玉県教育委員会に対し長時間労働の是正を訴えるため無賃残業訴訟を起こしている、小学校教員・田中まさおです。

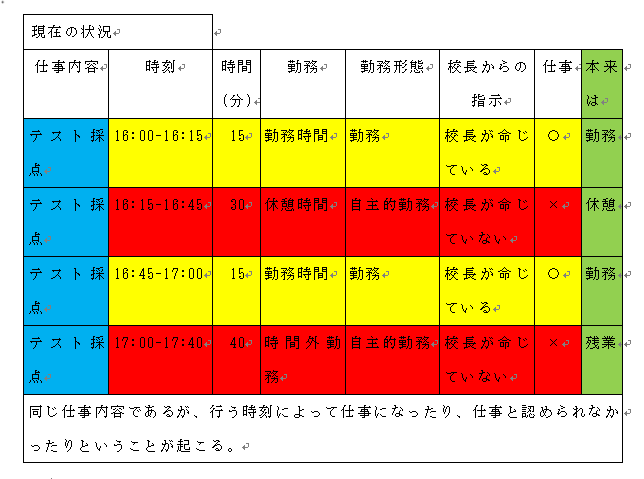

今日は、「教員が自発的に始めた『想い』が、指示を出される『無賃残業』に変わった」について書きます。

最初は教員の児童への”想い”だったはずなのだが・・・

一例として、図工の作品へのコメント入れについて取りあげます。

私の勤務校では、校長から児童の作品に対して必ずコメントを入れて掲示するよう指示されています。

このような仕事、最初は、児童が描いた絵に対しての自発的な教員の“想い”で始まったものだと考えています。

教員の自発的な想いで始まったことなので、校長が校内を見回すと、当然コメントが入ったクラスとそうでないクラスがあるわけです。

そして、来校者がいた時にコメントが入っているのとないのとでは、どちらが良いかと考えるようになり始めました。そうなると、言うまでもなく、コメントを入れたほうが良いわけです。

校長から「コメントを入れて掲示するように」と“指示”されるようになりました。職員会議が校長の諮問機関になり、校長の権限が強化され始めた頃の話です。

さらにそのうち、「掲示物には全てコメントをと入れるように」となりました。

(もちろん、このあたりの細かい事情は地域や学校によって異なるところはあると思いますが、仕事が増えた経緯という観点でみれば、同じようなことが日本全国の学校で起きているのではないでしょうか。)

指示されて時間外にやらざるを得ないにもかかわらず、残業代は出ない状況

1クラス児童が40人いたら、1人分2分で終わったとしても、計80分かかります。

この仕事をいつやるのかというと、勤務時間内にその時間は確保されないので、勤務時間外です。

昔は教員が自発的にやっていたのだから、そのような仕事は残業の対象にならなくても問題はなかったのだと思います。給特法というのは、そのような趣旨のもと立法された法律です。「教員が自発的にやっているのだから残業代は出せない」という理屈です。この理屈には正当性があると私は思っています。

しかしそれが今、「教員に指示を出しておいて(自由にさせないでおいて)、残業代も出さない」という状況です。

これはおかしいのではないか。それが私の考えです。

指示をされて、かつ、勤務時間外にやらざるを得ない状況にあるのに、自発的であった頃と同じように残業代を出さない、というのはもう通用しないと思っています。

仕事の指示を出し、それが勤務時間内に終わらないものであれば、残業を支給すべきで、そうしなければ長時間労働に歯止めがかかりません。